2025 年 4 月 13 日起,日本大阪夢洲(Yumeshimanaka)這座人工島將再次成為世界矚目的焦點,隨著 2025 大阪世界博覽會(Expo 2025 Osaka)登場,來自全球各地的國家與建築團隊也在此齊聚一堂,以「創造閃耀生命光輝的未來社會(Designing Future Society for Our Lives)」為主題,搭載「拯救生命(Saving Lives)」、「賦能生命 (Enpowering Lives)」、「連結生命(Connecting Lives)」三大副標題,並以「未來社會的實驗場(People’s Living Lab)」為概念,展開一場圍繞創新、永續與文化交流的跨國對話,藉設計向未來發出邀請。

建築即語言,藤本壯介以 Grand Roof 串連一場無邊界的世界對話

此次世界博覽會的總體規劃由日本建築師藤本壯介(Sou Fujimoto)構思,他以一座名為「大屋頂環(Grand Roof)」的環形結構為核心,將展區串連成開放而流動的空間。這座直徑達 1.5 公里的漂浮式大棚架,如同一道環繞夢洲的建築地景,不僅象徵連結與合作,也為參觀者提供遮蔭廊道與公共活動空間,宛如城市中的臨時綠洲。

整體規劃上,重點聚焦於「探索無邊界的空間體驗」,因此除了藤本壯介外,也邀集如隈研吾與 Lina Ghotmeh 等國際建築師參與設計,替本屆世界博覽會注入更豐富的建築語彙。

Photo: Expo 2025

各個國家也以風格各異的建築語言,呼應對未來社會的多元想像,從模組化木構到動態裝置、從原地取材的建材選擇到寓意深遠的文化圖騰,每一幢建築彷彿都在訴說一段關於世界的故事。

以下就為大家盤點這次大阪世博最受到討論的幾棟建築場館:

1.一座象徵交流的展演劇場「金色帽子」

作為 2025 大阪世界博覽會的重要場館之一,Expo Hall 承載開幕與閉幕等多場核心活動,這座建築被稱為「金色帽子(Shining Hat)」,由著名建築師伊東豊雄設計,得名於其上方閃耀的圓盤狀設計,如同一頂戴在圓柱體基座上的光輝禮帽,標誌性造型在廣闊場域中極具識別性。

其設計靈感來自拋物線天線的形象,象徵資訊的發送與接收,也呼應本屆大阪世界博覽會以「創造閃耀生命光輝的未來社會」為主題的核心精神。

步入場館內部,一座圓形劇場空間隨之展開,可容納約 1,900 名觀眾,以潔白為主調的空間氛圍,搭配如布幔般輕盈飄動的牆面設計,營造出柔和、包覆感十足的舞台環境,預計將舉行百場以上的展演活動,從音樂會、表演藝術、到能樂、歌舞伎等傳統日本藝能,都將登上這座場館成為主角。

夜幕低垂時,整面外牆也將搖身一變,成為巨幅光雕投影的表演幕布,這項每日限定的投影展演共精選來自日本與全球投稿的 109 件作品,到時將透過建築與光影交錯的魔法,為觀眾帶來感官上的沈浸式享受。

從日出到日落,從舞台到外牆,「金色帽子」不僅是一座建築,更是一個讓藝術、科技與想像共同起舞的共享場所。

Photo: © Nippon.com

Photo: © Nippon.com

2.日本館 Japan Pavilion

由日建設計(Nikken Sekkei)打造的日本館以「生命的循環」為題,使用日本國產木材結合傳統榫卯技法,構築出層層堆疊的木構立面。

其參觀動線採螺旋狀、模擬自然循環的呼吸與節奏,引導觀者走入日本文化與生態系統交織而成的空間體驗,讓建築不只是觀看的對象而已,更成為身體感知的媒介。

其參觀動線採螺旋狀、模擬自然循環的呼吸與節奏,引導觀者走入日本文化與生態系統交織而成的空間體驗,讓建築不只是觀看的對象而已,更成為身體感知的媒介。

Photo: Japan Pavilion

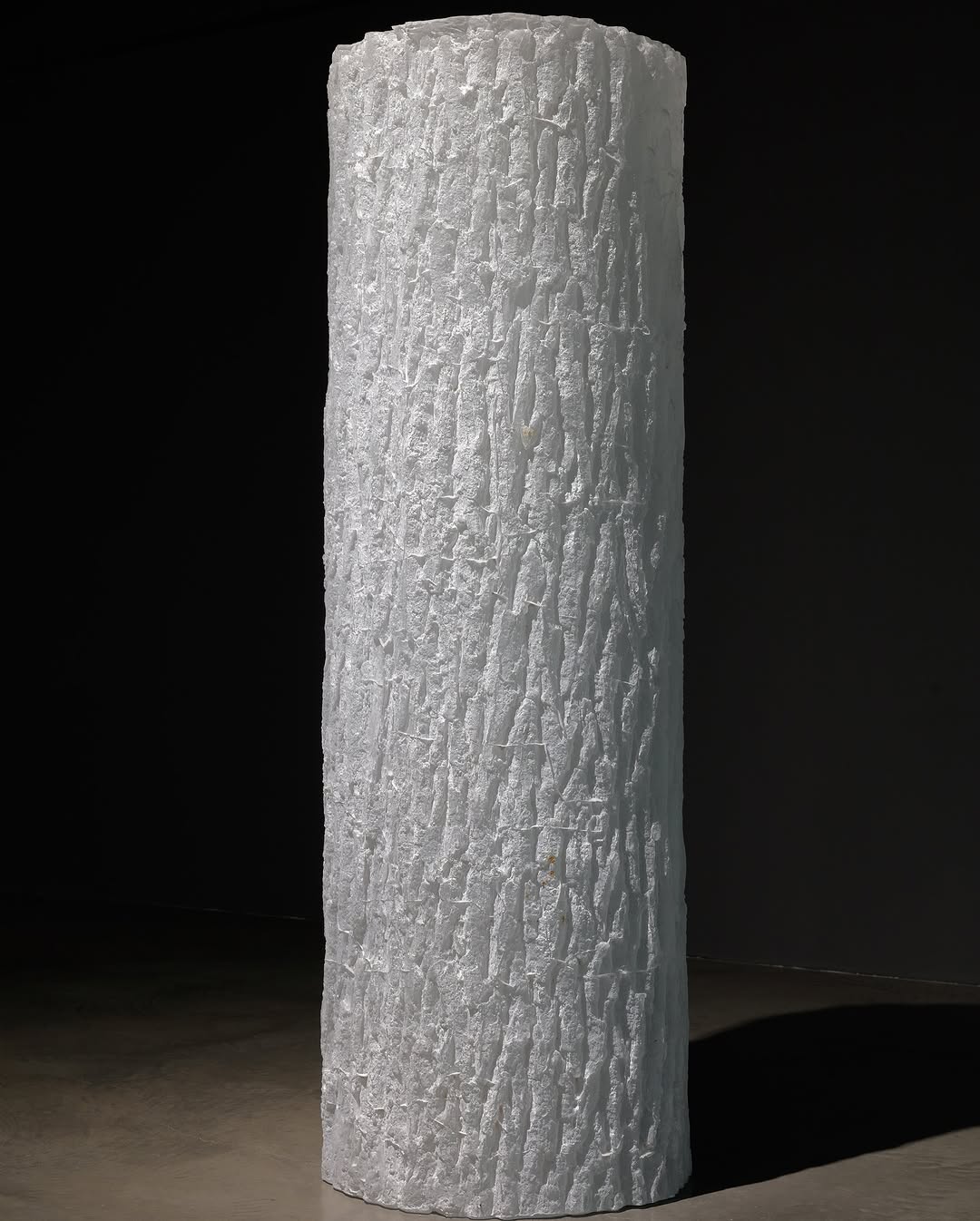

3.卡達館 Qatar Pavilion

隈研吾建築設計事務所為卡達館注入了極富詩意的感官美學,靈感源自沙漠風景與風之形狀,建築外觀由當地素材建構成層層曲面,並於內部圍塑出開放的中庭,讓空氣、光線與陰影在空間中交錯流動,同時融合了傳統與當代風格,展現極度貼近自然的建築哲學。

Photo: @kkaa_official

4.義大利館 Italy Pavilion

由義大利建築師事務所 Mario Cucinella Architects 所設計的義大利館,是一封獻給創意與工藝的情書,結構以波浪般起伏的屋頂為特色,使用回收材質與生物複合材料(Bio-based Composites)打造而成,不僅呈現義大利一貫的優雅曲線,也突顯其在綠色建築上的探索與實驗,而這座建築也被稱作「美的實驗室」,無疑完美體現了義式美學如何在當代語境中持續演進的歷程。

Photo: Mario Cucinella Architects

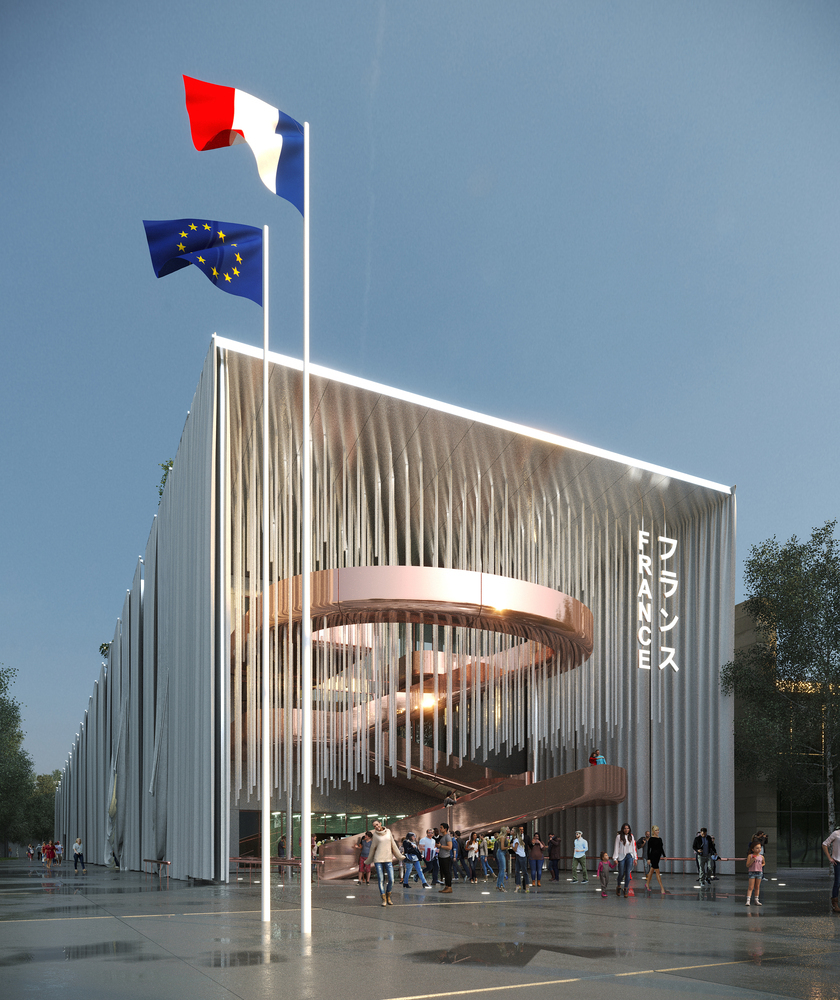

5.法國館 France Pavilion

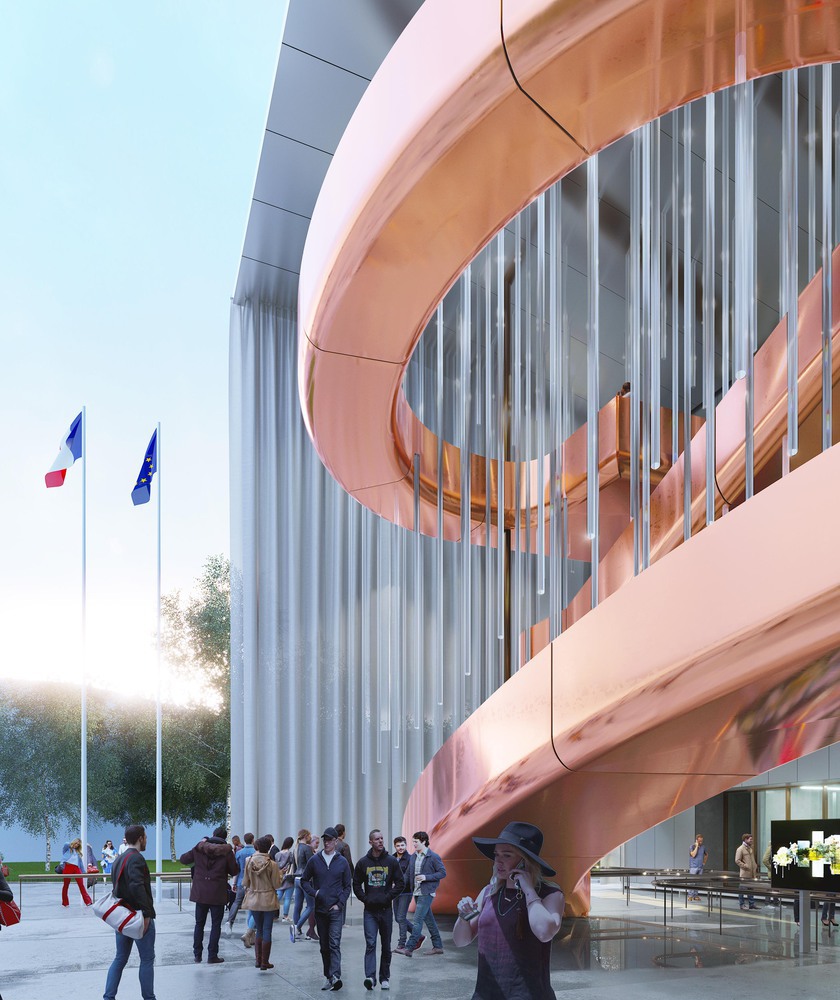

由國際建築設計及城市規劃事務所 Coldefy 與義大利建築師事務所 Carlo Ratti Associati 合作設計的法國館,又名為「自然劇場」(Theatrum Naturae),透過三幕劇的動線敘述自然與人類之間的關係,從攀升、探索、到回歸地面,建築以一條螺旋樓梯串聯起觀景陽台與頂層花園,展現法國多元生態的縮影外,模組化構件與天然材質的使用,更是強化了展後可再利用的永續性,讓設計思維延續至世博之後。

Photo: Coldefy, Carlo Ratti Associati

6.德國館 Germany Pavilion

由澳洲雪梨建築公司 LAVA Architects 設計的德國館以「Wa! Doitsu」為名,借用日語中驚嘆詞「哇!」與「德國」的諧音來象徵創新驚喜,整體設計圍繞「循環經濟」為原則,選用可重複利用的建材與節能系統外,更力求達成零廢棄與低資源消耗,儼然是一場關於未來建築可持續性的雛型實驗。

Photo: LAVA Architects

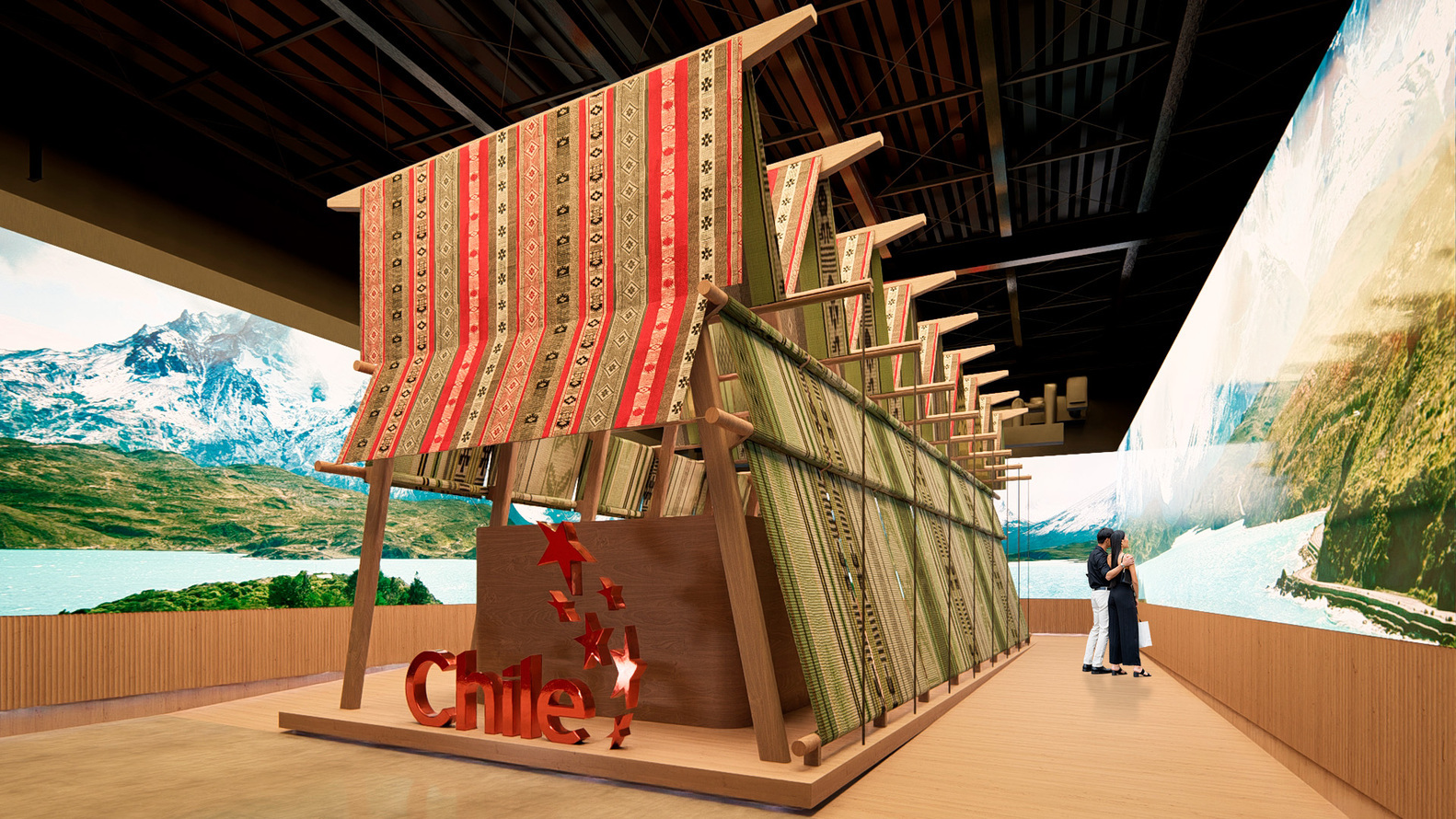

7.智利館 Chile Pavilion

由紐西蘭建築團隊 Constructo 設計的智利館,以模組化木構系統表現出絕佳的流動性,回應了智利橫跨南北的地理跨度與多元文化外,整體設計也非常輕盈,同時具備可拆卸特質,在兼顧低碳排與展後再利用可能性之餘,更體現了循環經濟與空間永續的理想,彷彿是一座可自由遷徙的文化載體般迷人。

Photo: Constructo

8.捷克館 Czech Republic Pavilion

由捷克建築事務所 Apropos Architects 操刀的捷克館,今回以運動精神為靈感來源,透過流線型外觀象徵心靈與技術的流動,此外,館內更設有一座「生命之樹」裝置藝術,貫穿整體空間,相當詩意。

能夠透過如此柔和有機的建築語彙,引領觀眾進入一場結合自然、科技與文化價值的沈浸式體驗,實在是對「空間作為感知媒介」最細緻的詮釋,也展現捷克對未來人文精神的深度思考。

Photo: Apropos Architects

9.巴林館 Bahrain Pavilion

巴黎 Lina Ghotmeh 建築事務所操刀設計的巴林館,靈感來自傳統巴林木造多船(Dhow),在詮釋這個島國豐厚的海洋文化外,結構更是由木框架結合鋁質外層構成,不僅回應海洋歷史,也展現便於拆卸與回收的可持續性設計之美。

此外,巴林館的設計也頗有向日本木工技藝致敬之意,巧妙地建立起了與主辦國之間的文化聯繫。

Photo: Lina Ghotmeh Architecture

自藤本壯介規劃下的圓形主結構 Grand Roof 開展,2025 大阪世界博覽會呈現出了一個關於建築與未來社會的萬花筒,使得每一座國家館不僅是展示場域而已,反倒更像是風土記憶、技術未來與文化精神的交會點,召喚觀眾以更深層、更溫柔的視角,思考人類與地球共同前行的路徑。

Read More

>>> 由建築大師隈研吾操刀,巴黎最大地鐵站 Saint-Denis-Pleyel 終於落成

>>> 完成坂本龍一最終夢想,隈研吾推出飽含湧動情感的 “〇〇□” 模組化家具

>>> 由隈研吾打造的 Tiffany & Co. 銀座旗艦店全新改建,換上滿載生機的繁花店裝

Cover Art Design: Vickey