前陣子延燒好久的 Alice Munro 事件,討論聲浪此起彼落。當然,Andrea Skinner 受到的傷害無法彌補,也並非世人任何討論或為其出聲就能解決當事人一輩子的痛苦根源。

許多人認為如此擅長刻畫女性多樣生命經驗;如此賦予女性血肉,並透過微小細節,揭示角色內心矛盾、困惑與成長歷程的 Alice Munro,必然文如其人,怎麼可以任由女兒發生如此殘忍的事情,卻不聞不問?

文界、學界,許多人常以「女性主義」角度來探討 Alice Munro 作品,但在其 2002 年出版的著作《Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage: Stories》(感情遊戲)中其實早已有跡可循。該本著作中的女性沒有反抗體制的勇氣去革命,也並非純然的受害者,而是帶著生而為人的堅韌,思考如何在父權主義框架體系外,用盡權謀、機關算計地去過出最舒適的生活。

其實痛苦與掙扎,有時候正隱藏在作者其文字脈絡中。

這讓人不禁思考,若是創作者的「故事」尚可騙得了自己,但「筆觸」騙得了人嗎?創作者描繪的景象或許是光明磊落,當中太陽發散著璀璨光芒覆蓋萬物、生命為其滋養也為其綻放。但從創作者下筆的筆觸中,看見的或許會是另一道風景。

我相信「筆觸」,是直達創作者內心世界的一條路,因為下筆的筆勁、力道,是跟隨著身體肌肉運行的,騙不了人。世界上大多數的贗品也正是由此缺陷,從而被發現。

1.光在哪,梵谷人就在哪

如果說 Alice Munro 作品中的灰色地帶,展現了女性在生活中的複雜性與矛盾性,那麼梵谷筆下作品所描繪的風景,更是遊走在黑與白的兩側拉扯著。梵谷不是像眾人以為的、為藝術犧牲的瘋子,實際上他正是因為懷有著溫柔、體恤人心的內核,才會選擇將畫筆、顏料幻化成火,燃燒生命之油,綻放光的軌跡。

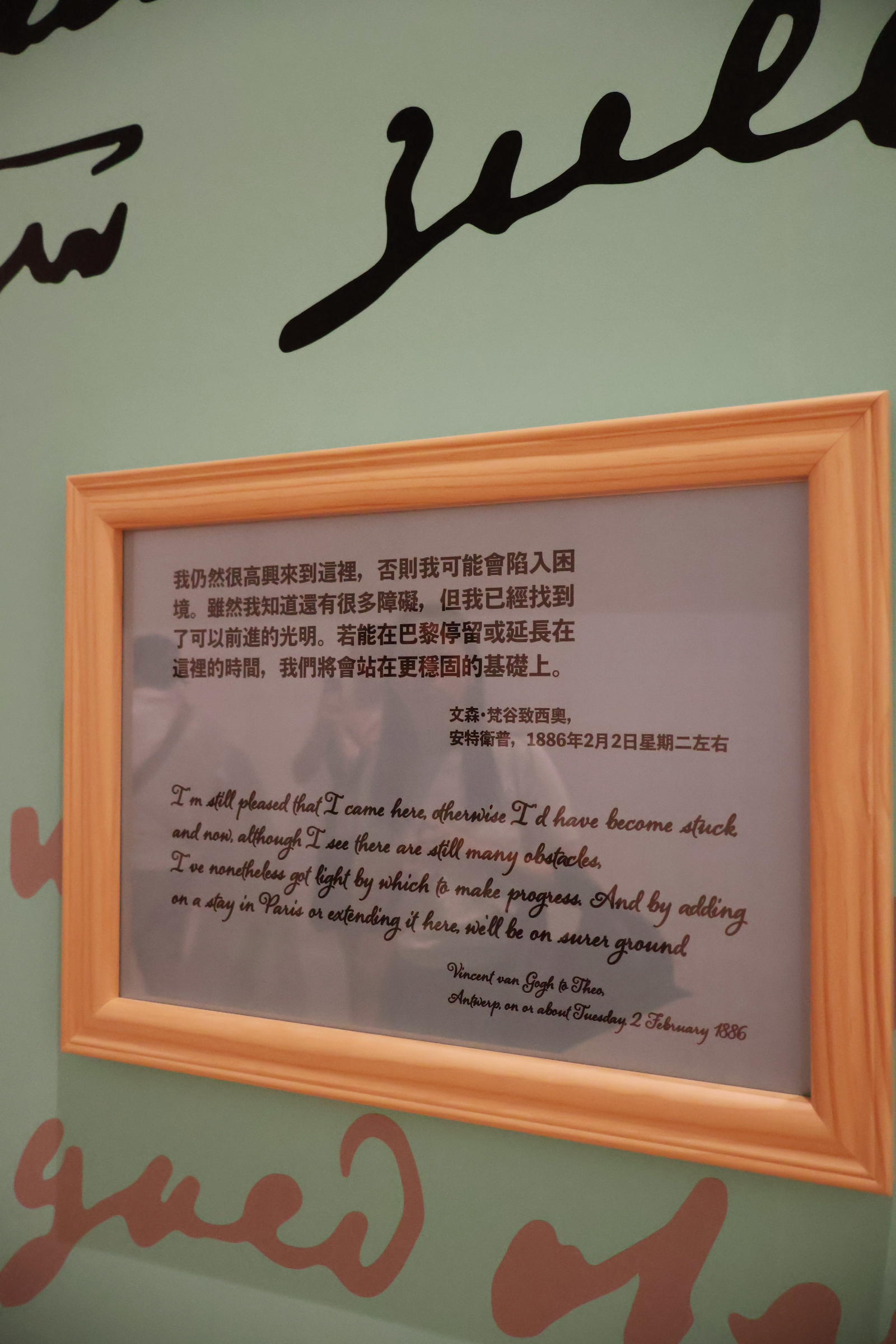

近日由富邦美術館與聯合文創舉辦的《梵谷:尋光之路》特展,由荷蘭庫勒穆勒美術館引進的 25 件梵谷真跡,讓我彷彿穿越回 19 世紀,看見了梵谷作為真實人類,在肉身與靈魂間掙扎的「筆觸」。這一筆一筆,讓我看見即便承載著焦慮與熱情兩種看似全然相反的情緒,卻也成為搭建梵谷通往上帝庇護所的階梯。

身為後印象派畫家,後啟發表現主義發光發熱,梵谷一生與「光」脱不開關係,從開始學畫時臨摹古典大師與觀察人像之作就可以看出他對光影特別注重。後來在巴黎接收印象派等現代藝術流派後,梵谷更是根植於寫生與色彩理論的光影探究。最終,光成為了梵谷體內的一部分,無論在肉身或靈魂上,光,無疑是指引他回到上帝身邊的「筆觸」。

2.光是什麼?

要了解梵谷,得先了解「光」。

在科學上,光是一種能量的傳播形式,兼具粒子性與波動性。古典力學將波函數的位置觀測結果確定為明確的位置,這被視為「粒子性」;同時,將機率幅所具有的線性疊加性視為「波動性」。

波動性代表著無孔不入、見縫就鑽;粒子性則代表著在特定時空下,光可被觀測到處於明確的位置上。

光,在某種層面上就如同上帝一般,祂是零,也是一,祂可以飛天遁地;但你想看見祂時,祂馬上又現身於眼前。

梵谷從小生長於牧師之家,成長後曾擔任過牧師助手,也學習過神學,但都不得志,甚至往後想成為正式福音牧師,都沒能通過教會試用期,被取消了資格,簡直像是被上帝拒之於門外了,但也幸好被拒絕了,否則他可無法更靠近上帝。

從梵谷「啟蒙之光」早期的素描作品中可以看出其下筆之鋒利、俐落,簡直是涇渭分明,也許有些藝術家在筆觸上會更在意整體畫面的和諧度,以及考慮是否優雅,但梵谷明顯是將對光的理解運用在素描筆觸上了,一橫一豎,沒有一絲曖昧、模糊空間,見山就是山。

我內心不禁驚訝於梵谷的筆勁,學習過素描的我深知,要是手部肌肉不夠用力,刻畫不出如此深邃的線條。彼時梵谷畫作中甚至連陰影都不像陰影,反倒像光的一部分,如此激烈的情感張力,隱藏的或許是他早期對上帝的認知。這時候的光之於梵谷來說,是粒子性的,祂的存在絲毫不必多加質疑、思考。

2.哪怕光將會引導他前往陰暗角落,梵谷沒在怕

到了 1884 年,臨近「自然之光」時期,畫出《努南的舊塔樓》的梵谷已經不太一樣,他說:「我想透過這座廢墟表達的是,幾個世紀以來,農民們便安息在這片他們終生耕植的土地裡….,農民的生與死亙古不變,猶如這片墓地上生長的茂盛草花一般,不斷萌芽又枯萎。」

〈努南的舊塔樓〉

這時期的梵谷,下筆不再如從前般「非黑即白」,而是以一種幾近娓娓道來床前故事的口吻,用輕盈、環繞、層層疊加的筆觸,描繪出努南舊塔樓的陰鬱天空,以及草原上那既不滿盈著強烈生命力,卻也不至於到垂頭喪氣地步的花、草與農民。

或許梵谷隨著自身境遇的轉折,在更靠近痛苦的同時,也聽見了最底層人民的心聲,這時候他剛發現世界的光,是波動性的,祂不永遠存在,卻仍可以穿透貧瘠與辛勞,來到世界的反面,聽人告解,「我感到內心有一股力量需要培養,一團火焰不能熄滅而必須煽動,雖然我不知道這會引導我到哪裡,但如果結果是陰暗的,我也不會感到驚訝。」梵谷在某個聖誕節前夕,如此告訴他最親愛的弟弟西奧。

見山不是山,通往上帝的公路旅行,又往前行駛了。

1886 年,33 歲的梵谷歷經父親逝世,遷居至巴黎與西奧同住,此時恰逢印象派、新印象派崛起,梵谷結識至交好友畢沙羅、秀拉、高更,進而開始深入研究 Charles Blanc 與 M.E. Chevreul 的光學原理與色彩理論。

從此,互補色色彩理論、點描派創作技法、東瀛的浮世繪版畫美學終於走進梵谷生命,〈餐廳內〉這幅畫優雅而生機勃勃,即便整幅畫皆是以點描技法完成,下筆看似是無比溫柔,卻仍不經意流露出餐廳中那人與食物散發的「嗷嗷待哺香氣」。

〈餐廳內〉

人渴望吃、食物渴望被吃,雖然畫面中完全沒有這兩項元素,但梵谷畫出來了。我在此之中看見了「光的熱度」。此時此刻,光對梵谷來說,像繁星點點,是帶給人希望的。

一如嬰兒嗷嗷待哺的慾望,是充滿生命力的。

此刻,梵谷明白光可以是粒子性,亦可以是波動性,他越來越努力去捕捉轉瞬即逝的光影與片刻的生活體驗。他知道了花開一期一會,生命也是曇花一現,葛飾北齋追求的極致信念也成為了梵谷的信念。

〈玫瑰與牡丹〉

〈藍色瓶花〉

〈野花與玫瑰靜物〉

〈常春藤蔓生的樹幹〉

〈聖瑪麗德拉梅一景〉

來到 35 歲, 梵谷遷居南法的亞爾,當地炙熱的光線與遼闊的田園風景令他十分心醉,「那些不相信太陽的人真是不虔誠。」太陽再度發散萬丈光芒,璀璨的金黃色光澤覆蓋萬物。〈日落時柳樹〉這幅畫作中,即便是枯枝柳條也依然強壯得不可撼動似的,像是上帝的愛籠罩著這片土地,炙熱又涼爽。

〈日落時柳樹〉以強烈的黃藍互補色為主要基調,像極了東方一陰一陽的太極,「易有太極,是生兩儀」這時候的梵谷心中有上帝、有地獄、有陽光、有塵土。世界不再涇渭分明,因為了悟了涇水和渭水的清、濁,本沒有定數,一切都是隨著季節而產生變化的。看似清澈的涇水能容納渭水的污濁,長年骯髒的渭水也開始願意流進涇水中。

〈日落時柳樹〉

〈日落時柳樹〉畫面中的柳樹雖然看似貧瘠,沒有多餘的莖葉,卻仍充滿活力,是因為梵谷已經懂得「妥協」、「隨遇而安」,是有能力孕育生命第二次開花的,像花死前孕育新種子,就這麼簡單。

3.

起雞皮疙瘩,不是為了戰鬥,是因為感受到了美

走入「心靈之光」時期,1887 年、割下左耳前一年,梵谷描繪的〈自畫像〉透過薑黃、土黃、橘紅的鬢髮,對比淺藍夾克上豎立著的筆挺衣領與藍領巾。一雙碧綠眼眸看似成為過渡色彩,卻是整幅畫面最富感情之處,「如果我能掌握我自己的頭像色彩,這並非易事,我必也能畫出其他形形色色的男女頭像。」梵谷深刻了解,如果不先看清自己,必定看不清別人,也看不見上帝的光。

〈自畫像〉

一年後,梵谷割下左耳。再過一年,梵谷自願住進法國聖雷米的精神病院,從此埋首創作,擺脫現實世界四面八方吹而來的「風」,即噪音,只純粹信仰著上帝。

〈好撒馬利亞人〉

梵谷割下左耳的故事有一百種說法,眾說紛紜,比他的作品更有討論度,但在我看完這次富邦美術館策劃的「梵谷:尋光之路」特展後,我認為,梵谷割下左耳,是為了聽見上帝的光。

或許正是因為透過眼睛看出去的世界過於繽紛絢爛,有點模糊、有點暈頭晃腦了,唯有用僅剩的一隻耳朵去聽,一切都回歸單純了。

梵谷一生的繪畫主題一直癡迷於光影粒子的顫動,這顫動是因為,藝術到頭來就是一場戰鬥嗎?

不,之所以會起雞皮疙瘩,我相信是因為真正感受到了美。我們都該去感受,不要去分析。

1890 年,梵谷離開了療養院,當年畫下的《盛開的栗樹》,整體畫面呈現的是藍綠色調,筆觸變化多端,有時短而直,有時是交疊的蛇形,有時是蜿蜒線條。

愛因斯坦在 1921 年提出了光的波粒二象性(wave-particle duality),但我在看完富邦美術館的「梵谷:尋光之路」特展後卻覺得,梵谷或許比愛因斯坦更早就發現了光的本質呢。

光,放到現代看來仍是一個謎般的存在,但或許就不必過度去分析祂,而是去感受祂。因為最終,光只是一種能量的傳播形式。

見山又是山了。

在我看見梵谷畫布上一筆一畫的情感顫動,有多痛後,我才更明白,他有多熱愛生命。

Read More

>>> 「富邦美術館」即將開幕!成為普立茲克建築獎得主 Renzo Piano 在台首件作品

>>> 最浪漫的色彩和最美的自然景色,都在法國印象派畫家 Ferdinand du Puigaudeau 筆下

>>> 在藝術家 Guim Tió Zarraluki 筆下的廣闊景色中,看見了生而為人的孤寂感

Photo: 富邦美術館, The Femin

Cover Art Design: Vickey