Lacoste、Maison Margiela、Balenciaga、 Marni 和 Coach….,幾個設計風格大相徑庭的時尚品牌,其實都有個共通點——他們都是在近幾季不約而同開始思考起 “Upcycling”的品牌——也就是「升級再造」或「改製」的價值,這其中有相當部分的起因,是因為隨著過去一年疫情的爆發,造成工廠停擺、原料供應鏈中斷的窘境,而為了維持品牌運作,許多設計師們開始回頭檢視庫存,絞盡腦汁看看有什麼能重新利用。

除了上述所提及,事實上,有更多品牌也加入這個行列,像是 Miu Miu 於去年十月宣布推出 Upcycled 支線,將來自各地古董賣店和市集搜羅來、橫跨30年代至80年代的珍貴寶物,重新改造成囊括80款服飾商品的膠囊系列,每款各一件,體現循環時尚的理念。

JW Anderson 也在去年秋季推出了用過季的剩餘面料和邊飾,製作出六件單品的膠囊系列 “Made in Britain”,Jonathan Anderson 解釋道:「“Made in Britain” 是在封城期間構思出來的,是旨在利用現有素材、並於當地生產的時尚作品。」

此外,Jonathan Anderson 先前也為 LOEWE 帶來亮眼的 Eye/ Loewe/ Nature 系列,他表示:「我認為未來我們還會看到更多升級再造之作。」

JW Anderson “Made in Britain” Collection

另一個長年實踐永續創作的,還有去年剛成為 Chloé 新任創意總監的 Gabriela Hearst,她挑戰了奢侈品牌過往不敢特別強調的理念,將庫存材料發揮得淋漓盡致。如今,也有相當多的後起新秀如 Priya Ahluwalia、Bethany Williams、Emily Adams Bode 等人,也致力於將舊織物賦予全新價值,繼續推動著時尚圈的改製思維。

Read More

>>> 回顧慘淡的一年,2021年是否會更好?解析時尚產業的兩大可能走向

#1

賣不出去的衣服都到哪去了?

其實這波趨勢的興起並不難想像,畢竟因疫情影響,整個時尚產業光是2020春夏系列的庫存估值就高達約1400至1600億歐元,是以往的兩倍之多。過去奢侈品牌會極端地將過季庫存丟棄或燒毀來保護其智慧財產權、防止贗品流竄,但隨消費意識提升以及環境保育問題浮上檯面,法國政府於去年三月正式禁止品牌燒毀庫存、歐盟也陸續跟進,強制要求品牌以對環境更友善的方式來處理生產過剩的問題。

有感於此,Gabriela Hearst 先前就用庫存品為英國高檔百貨 Selfridges 創作了 Retro Fit 系列,包含重新設計的喀什米爾羊毛衣、重新染色的襯衫裙和拼接水桶包等,她這麼說道:

「當實體店舖受到疫情衝擊時,人們才開始思考『我們該如何用現有物件重新創造?』」

Gabriela Hearst’s “Retro Fit” Collection for Selfridges

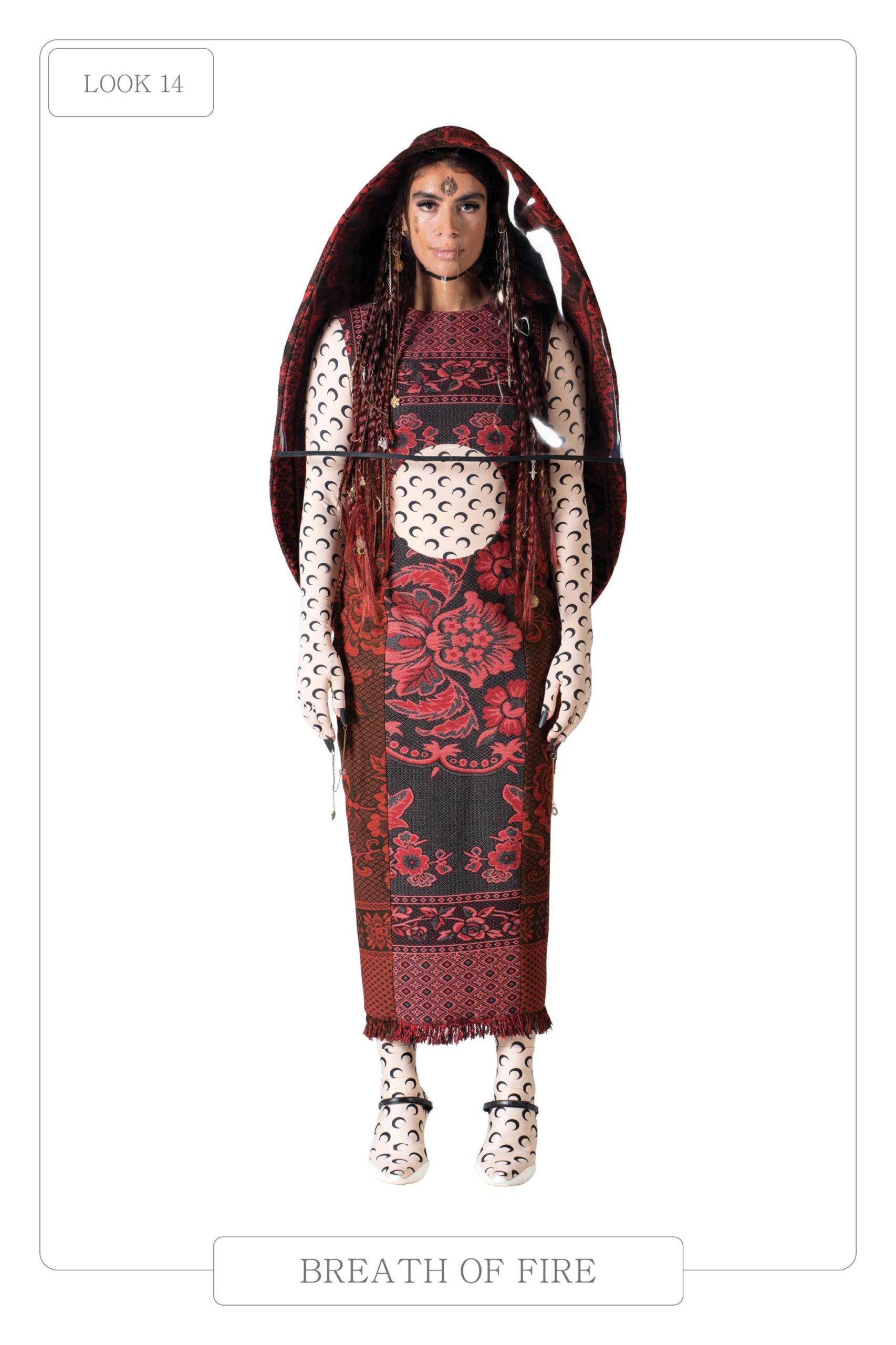

另一位厭倦了時尚產業持續污染土地的,還有曾入選2019年 LVMH 青年設計師競賽決選名單的荷蘭設計師 Duran Lantink,他以再造精品庫存品而聞名,諸如 Gucci、Prada、Off-White、Nike 甚至是 Cartier 和 Tiffany 等,他都有辦法將其解構重組成耳目一新的難忘作品,並表示現代人對改製商品越來越感興趣,呼籲品牌和零售商應該要對這些過剩品更花心力。

看準這股趨勢,目前多家知名選品店和電商如荷蘭的 Concrete Store、英國的 Browns Fashion、香港的 JOYCE 和美國的 H. Lorenzo 等也紛紛提供賣不出去的設計師服飾供 Duran Lantink 改造、再合作推出獨一無二的「聯名」系列,不僅解決過剩問題,也為企業開啟新的商機。

Dazed Spring/ Summer 2020 Issue, Duran Lantink’s repurposed coat for Billie Eilish

Duran Lantink for H. Lorenzo

#2

建構全新的設計方式

雖然「升級再造」看似只是二次創作,但實際上這種設計過程的挑戰也不小。Gabriela Hearst 解釋道,以現有庫存品創作的方式徹底推翻了傳統時裝製程;在不清楚消費者反應的情況下以手邊材料著手創作,風險也比從無到有的設計過程來得大。

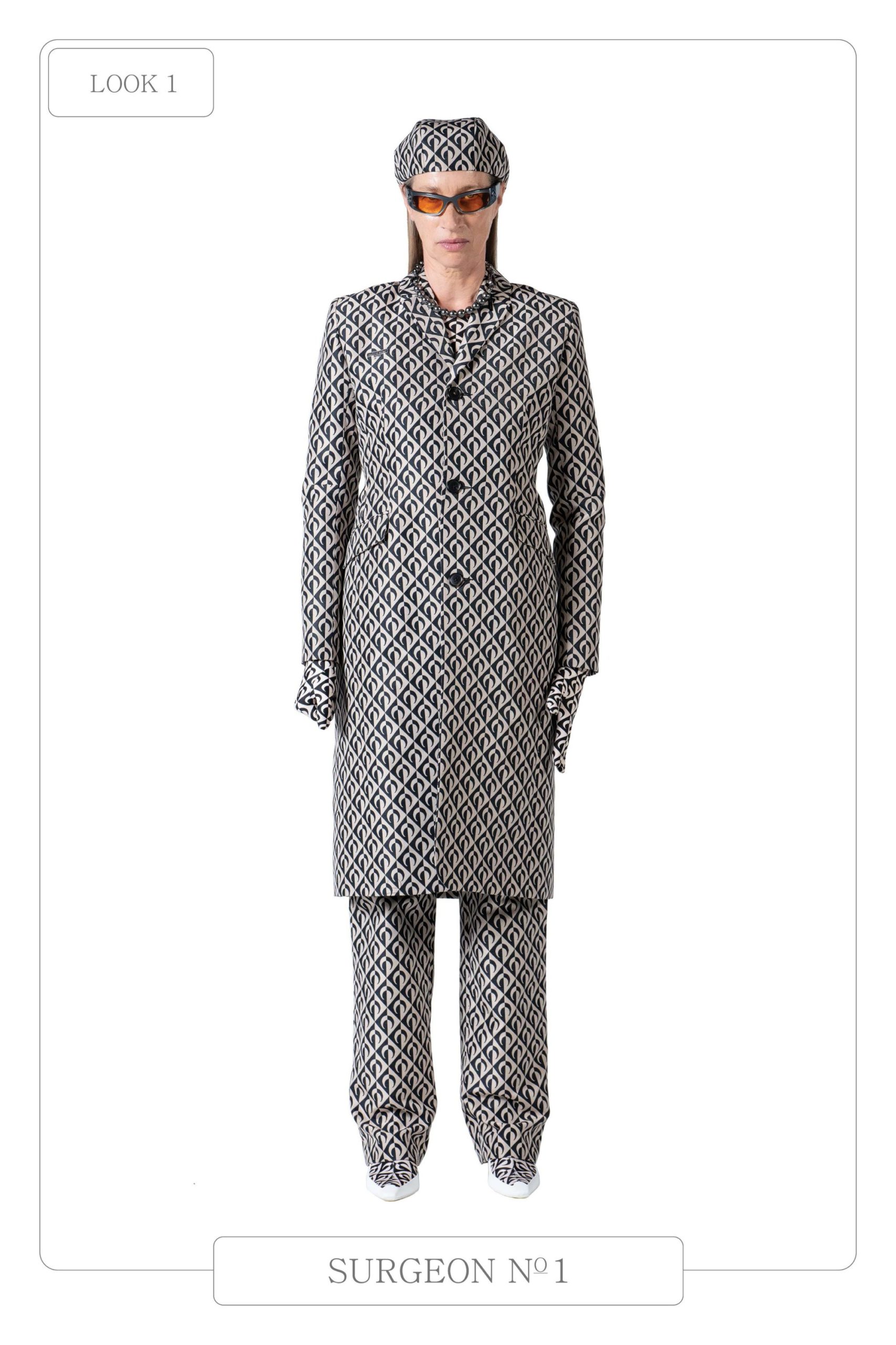

舉例像 2017年 LVMH 青年設計師大獎得主——法國設計師 Marine Serre 在創作過程中就發現,再造產品於生產時所花的時間更長,於是只好將2021春夏系列的時程打掉重練,提早從2019年10月開始處理2021春夏系列的布料,確保製作有足夠時間、不壓縮到其他生產線的時程。

Marine Serre Spring/ Summer 2021 Collection

撇除材料運用上的困難與實際執行的阻礙,由於升級再造的產品是透過現有物件來發揮、大多數的單品都僅有一件,因此按照奢侈品特性來看,升級再造品的珍稀性或許比我們熟知的精品更高,售價和收藏價值也該隨之提升。

「一旦布料用完了,就去看看還有什麼剩下的面料可以運用。」丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 的 Encore 膠囊系列支線便是另一個成功案例:

「這種方式會讓產品變得更獨家且限量,從而提高價值。」

Cecilie Bahnsen’s Encore 4 Collection

過去對零售商來說,架上的商品須盡可能地和品牌提供的照片一模一樣,否則會給人瑕疵疑慮;而消費者也會希望服裝有統一性,不要太突兀或搞怪,避免被群體孤立。但現在受多元文化影響,人們開始提倡個體獨特性,對於產品也不再一昧堅持大眾款式,而是衡量自身對物件的喜好程度,以及其是否能彰顯個人特質等作為購物考量。

倫敦電商平台 MatchesFashion.com 的採購總監 Natalie Kingham 就舉例道:「不論是 Marine Serre 用回收印花絲巾製成的洋裝,或是 Rave Review 用色彩搶眼的羊毛毯所改製的格紋洋裝。事實上,這些不重複的產品選擇反而更讓消費者感到興奮,使產品變相成為一種投資、像是收藏品那樣。」

Rave Review Spring/ Summer 2021 Collection

#3

讓「升級再造」成為「新的傳統」

先前一篇關於 H&M 新任執行長是否能帶領產業邁向永續未來的文章中曾寫到(點此閱讀):「現今的服裝製造業每年平均生產超過1000億件服飾,而每件服飾平均下來只被穿過七次就會淪落到垃圾堆,讓整個時裝產業所佔的碳排放比佔了全球總排放量的百分之十,不僅大量消耗自然資源、更帶來嚴重污染。」

如同時尚永續團體 Fashion Act Now 的聯合創辦人 Sara Arnold 向英版《Vogue》表示:「我們已有足夠布料來支撐人們所需,但我們仍不斷地用新的物料製造大量服飾產品。」

Duran Lantink 也說道:

「大型零售商需要重新思考他們買進的大量服裝,這很重要。他們需要改變思維。」

他接著說:「許多人開始投入升級再造的領域,對零售商和品牌來說,現在已經很難把它當作一般趨勢來看待了。」

在未來,如何妥善運用剩餘但完好的物料是產業的一大課題,但畢竟這不是能靠一己之力就解決的問題,還得追溯回時尚產業慣性生產過剩的根源才行。不過至少現在我們能看見許多品牌、設計師和零售商願意接受升級再造的改變,對於時尚產業和整體環境來說,也算是慢慢地往正確的道路邁進。

Photo:Vogue Runway, Selfridges, Cecilie Bahnsen, Dazed, @duranlantinkyo, @thesustainablefashionforum, @fashion_act_now

Cover Art Design : Chara